|

En ce 29 avril 2025, je me suis recueilli devant la tombe de René Lévesque, 23e premier ministre du Québec. Il repose dans le Cimetière Saint-Michel de Sillery, a Québec. |

En ce 30 avril 2025

Victor Lelièvre (1876-1956)

SUR LA ROUTE: Catherine Longpré de Saint Augustin

|

La Bienheureuse Catherine Longpré de Saint Augustin (fête le 8 mai). |

Marie de l'Incarnation

Ce 30 avril est la fête de sainte Marie Guyart de l'Incarnation. Hier, je suis arrêté a la chapelle des Ursulines dans le Vieux-Québec afin de me recueillir quelques minutes sur sa tombe. Malheureusement, la chapelle était fermée pour la journée.

SUR LA ROUTE: La Cathédrale Notre-Dame, a Québec

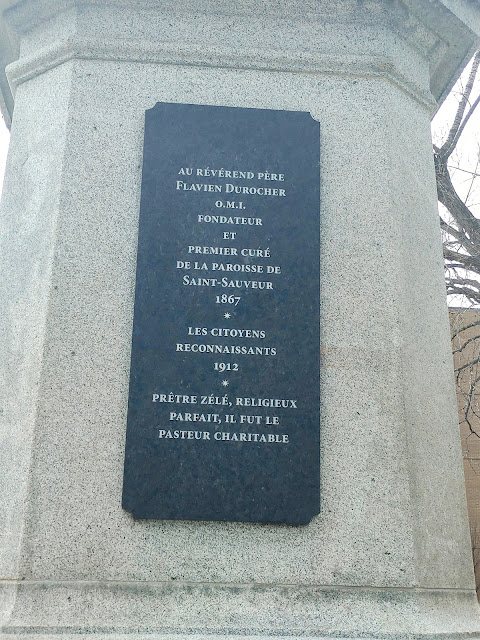

Le père Flavien Durocher

Donat Mulumba, curé d’une paroisse de 50 000 personnes au Zaïre

Mission

Donat Mulumba, curé d’une paroisse de 50 000 personnes au Zaïre

Par Benoit Voyer Au Canada, les nouvelles vocations religieuses sont rares. Plusieurs personnes croient qu'un jour les Africains viendront évangéliser les gens d'ici. L'abbé Donat Mulumba, curé de la paroisse St-Pie X de Nyikinyiki au Zaire, qui a travaillé au long de l'été au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, ne croit pas à cela. « Vous vivez une crise éphémère qui va passer. La façon la plus facile d'expliquer celle-ci est le matérialisme, mais je crois que la vraie source du problème est que les parents ne parlent pas assez souvent de Dieu à la maison », dit-il.

Ce religieux qui en est à son 4e séjour au Canada constate que les Canadiens ont encore la foi et qu'ils ont de la difficulté à transmettre leur héritage religieux. "Si les parents ne parlent pas de Dieu dans leurs foyers, comment est-il possible que les enfants apprennent à connaître Dieu et à l'aimer?" questionne l'homme de prière.

Les vocations au Zaïre

Au Zaïre, la relève ne manque pas et les Grands Séminaires sont pleins. Le problème que l'Église zaïroise a eu à traverser, est que plusieurs ordinations ont été retardées à cause des coûts de la formation.

L'année dernière, la Conférence des évêques du Kasaï décidait que séminariste paieraient 100$ US pour sa formations Dans ce pays qui est un des plus pauvres de la planète, cela est impossible. Il y a quelques jours, les évêques laissaient tomber l’obligation de payer un tel montant. La Conférence a probablement compris que la prêtrise n’est pas réservée exclusivement aux riches.

« D'autres problèmes se posent, raconte Donat Mulumba. Lorsque je suis entré au Séminaire en 1976, on nous habillait, on nous donnait des livres et du papier pour écrire gratuitement. Maintenant, il n'y a que les cours qui sont gratuits. »

Malgré cette problématique, il est optimiste. Trois séminaristes de sa région sont appuyés par des bienfaiteurs canadiens qui paient leurs études à chaque année. Il y a un étudiant qui sera ordonné l'an prochain, célébrées dans son diocèse. La veille de la rencontre avec l'Informateur catholique, huit ordinations venaient d'être célébrées dans le diocèse.

Monsieur le curé

L'abbé Mulumba est curé d'une paroisse rurale située au centre du Zaïre. Il est aussi « prêtre-doyen », c'est-à-dire animateur de sa zone pastorale qui regroupe 5 paroisses.

La paroisse St-Pie X qui comprend une population qui dépasse 50 000 personnes, 3 grands centres qui regroupent de 5 à 8 villages. 60% des gens pratiquent leur foi de façon régulière.

Ces 3 grands centres sont des « quasi-paroisses » où ils ont construit de petites églises. Quand le curé y passe, il y reste de 3 à 4 jours pour stimuler les chrétiens.

Autour des « quasi-paroisses », se sont les communautés de base, a L'image de celles que souhaite le rapport « Risquer l'avenir » pour le futur de l'Église d'ici - publié par l'Assemblée des évêques du Québec -, qui rassemble les catholiques des petites localités. Sur les 25 km² du territoire de la paroisse, il y a 28 communautés ecclésiales de base que le pasteur visite régulièrement. Ils ont organisé ce système de communautés pour s'entraider, se connaitre et se soutenir.

« Notre façon de porter l'évangile n'est pas différente de vous, car l'Église est universelle, insiste-t-il. Le principal moyen que nous avons, est la bible traduite en tshiluba. Nous la devons aux missionnaires. Ce précieux document nous permet des partages autour de la Parole de Dieu. Les gens font des intentions de prières et regardent comment le message de Jésus se traduit concrètement dans leur vie quotidienne. »

A chaque visite, tous les comités sont représentés: condition féminine, commission jeunesse, justice et paix, œcuménisme, etc. C’est le moment de la remise des rapports d'activités au curé Mulumba qui lui servent à la préparation d'une homélie pour encourager les paroissiens et pour faire quelques recommandations sur la foi.

Les Zaïrois sont fiers de leurs prêtres. Là-bas, les clercs sont importants. Ils ne vivent pas autant dans l'anonymat qu'au Canada. Leur influence est souvent utilisée pour faire avancer des causes, notamment au niveau de la justice.

Donat Mulumba vit uniquement des quêtes du dimanche. Les paroissiens qui ne peuvent pas donner de l'argent à cause de leur situation financière précaire, le font en offrant un peu de leur propre nourriture.

Situation économique

« Si je me mets à vous expliquer en détails ce qui se passe au Zaïre aux plans politique, économique et social, vous ne me croirez pas. Alors, je prends un exemple concret: Il n'y a pas longtemps, j'étais de passage dans dépanneur a Cap-de-la-Madeleine. Le propriétaire me demandait comment sont enterrés les gens de mon pays lors de leur décès. Je lui répondais que nous avons un endroit dans la brousse pour le faire. Si on est chrétien, on fait d'abord des prières et on peut même aller au cimetière pour bénir l'endroit où sera mis le sépulture. On creuse un trou, on met le cercueil et on le recouvre de terre. Il me demandait sans tarder si nous embaumons les corps. Je lui disais que ça n'existe pas chez nous. Deux semaines plus tard, un texte publié dans l'Hebdo Journal de Trois-Rivières au sujet de Pierre Garneau, un thanatologue de la Mauricie qui fait des affaires à Kinshasa (la capitale du pays), abondait dans le même sens. Sans tarder, le bon monsieur venait me rencontrer en confessant qu'il avait douté de mes propos et qu'il croyait que je l'avais trompé », raconte-t-il.

« De plus, est-ce que vous pouvez concevoir que dans des familles de ma paroisse, les filles mangent les jours pairs et les hommes les jours impairs? C'est ça notre triste réalité sociale... », conclut l'abbé Donat Mulumba.

________________________________

Donat Mulumba, prêtre

Paroisse St-Pie X de Nyikinyiki (Zaire)

c/o Miba-Bruxelle

58, boul. du Régent

1000 Bruxelle

Belgique

(Transcription d’un texte destiné au journal L’Informateur catholique du 15 au 28 septembre 1996)

En ce 29 avril 2025

|

En ce matin du 29 avril 2025, j'ai visité la tombe du premier ministre du Québec Maurice Duplessis au Cimetière Saint-Louis, a Trois-Rivières |

J’ai besoin de toi

J’ai besoin de toi

Inédit

Date inconnue

J’ai besoin de toi Ta voix m'enivre de soleil

Tu es ma joie

J’ai tellement besoin de foi

comme un bon vin de groseilles

Tu m’émerveilles.

François Paradis

François Paradis

François Paradis poursuit son travail sur les ondes du réseau TVA. L’émission qu’il anime, TVA en direct.com, lui offre la possibilité d’établir un lien privilégié avec le public. Son objectif demeure toujours le même: être à la hauteur de la confiance qu’on lui témoigne et se présenter tel qu’il est. Il a reçu le Prix Communication et Société 2004, prix qui récompense la promotion des valeurs humaines et éthiques dans les médias.

Il est titulaire d’un baccalauréat en science politique et journalisme de l’Université Laval, à Québec, et d’un diplôme du Centre de perfectionnement des journalistes à Paris. Il a animé sa première émission d’affaires publiques en 1984, sur les ondes de Télé-4, à Québec. Viendront ensuite Café Show et L’enfer ou le Paradis. Et puis, il devient chef d’antenne d’un bulletin d’informations. De 1993 à 1996, il se fera largement connaitre grâce à l’émission Première ligne (TVA).

Article paru en juin 2003

« La vérité est un concept »

Qu’est-ce que la vérité? Quelle est la mission du journaliste? L’objectité journalistique est-elle possible? L’animateur François Paradis accepte de répondre aux questions qui lui sont posées. En plus d’aborder ces sujets qui lui ont demandé quelques heures de réflexion, l’homme de 45 ans accepte de parler de sa démarche a la télévision.

Benoit Voyer – François Paradis, on dit du journaliste qu’il est un chercheur de vérité. Est-ce bien cette vertu qui caractérise votre mission de vie?

FRANCOIS PARADIS – Ce serait prétentieux de ma part de dire que je recherche la Vérité, parce que ma vérité est la mienne et que votre vérité est la vôtre. La vérité s’applique aux choses que nous pouvons démontrer sans aucun doute. Avant de débuter cette conversation, vous avez renversé un verre d’eau sur la table. Ce petit incident relève de la vérité. C’est une certitude parce que, ensemble, nous avons vu et vécu l’incident et parce que la table est encore humide.

Cependant, lorsqu’il est question de vérité sociétale, c’est une autre histoire. Votre vérité ne sera peut-être pas la mienne, parce que votre vérité prend sa source dans vos valeurs, dans vos connaissances et vos expériences. Je recherche l’honnêteté et la sincérité parce que le moyen de communication pour lequel je travaille est à ce point puissant qu’on n’a pas le droit de le gaspiller. Je gère mal l’incompétence et l’hypocrisie.

Lorsqu’en bavardant vous m’expliquez votre point de vue, je ne peux pas toujours être en accord avec vous, mais je respecte ce que vous me partagez parce que je considère votre cheminement autant valable que le mien. Cependant, durant notre échange, je peux remettre en question ou douter de ce que vous m’apportes. Je peux aussi confronter vos propos avec ceux d’autres personnes.

B.V. - Lorsque vous interviewez le ministre « Coin Coin » qui essaie de vous faire croire un mensonge ou une demi-vérité, vous devenez un chercheur de vérité...

F.P. - Lorsqu’il accepte mon invitation, j’ose espérer que le ministre en question est assez honnête pour me dire le fond de sa pensée. J’ai bien de la difficulté avec les discours en boîte. J’ai aussi de la misère à entendre des absurdités comme celle-ci... Au décès de Monsieur Y, un invité me dit que la mort de cet homme n’est pas si pire que ça parce qu’il est mort tout seul. Il y a des logiques en sol mineur que je n’accepte point.

B.V. - Quelle est votre mission de journaliste?

F.P. - Dans mon travail, je confronte des points de vue. Je m'oblige à le faire! Et si je dois le faire, par mes questions, je tente de démontrer au téléspectateur que, ce qui se raconte devant moi, c'est de la foutaise.

B.V. - Vous brouillez davantage les cartes. Est-ce que vous êtes un chercheur de vérité ou d'honnêteté?

F.P. - La vérité est un concept. À part quelques vérités dont nous ne pouvons pas douter, comme l'incident du verre d'eau, la vérité est indéfinissable. À la fin d'une émission, je ne peux jamais dire que la vérité, c'est ceci ou cela. En entrevue, j'entends des vérités qui peuvent toutes être de bonnes vérités.

Mon boulot est de faire sortir au grand jour l'essence même de ce qu'un intervenant trouve correct ou non. Je tente de rechercher chez lui l'honnêteté et qu'il dévoile entièrement son jeu, c'est-à-dire qu'il ne cache rien dans sa manche et qu'il soit assez vrai pour me présenter sa main ouverte sans peur. Ainsi, à la lumière de ce qui est dévoilé, je laisse le téléspectateur tirer ses conclusions. J'ai confiance au jugement de celui qui assiste à la discussion. Il est capable de dire: «Tiens! Le monsieur ou la dame avec Paradis vient de nous en passer une vite ».

L'automne dernier, un ministre me disait quelque chose de totalement absurde. J'ai rétorqué: «Ben voyons donc! Ce que vous nous dites, vous le pensez vraiment?» Chaque fois que je lance cette affirmation, la personne devient très honnête ou se met à bafouiller.

Je dois tout de même vous confier que je n'aime pas reprendre les gens ou douter de ce qu'ils me disent. Je prends toujours pour acquis que les gens sont fondamentalement honnêtes et qu'ils expriment réellement ce qu'ils pensent, sans jouer de jeu.

B.V. - Des réseaux de télévision et de radio se vantent de poser les vraies questions...

F.P. C'est juste du marketing, ça! Voyons! Est-ce qu'il y a des questions qui sont fausses? Je n'ai pas cette prétention. Je veux juste poser de bonnes questions et ne pas avoir peur de les exprimer.

De plus, je ne fais jamais de pré-interview. On dit ce qu'on a à se dire en présence du public. Cependant, avant une émission, je dis à chaque invité que je me permets de poser toutes les questions qui me viennent à l'esprit et qu'il n'est pas obligé d'y répondre. S'il ne veut pas, je veux qu'il le dise directement au téléspectateur. Toutes les questions se posent et chacun a le droit ou non d'y répondre. Et la personne à la maison dira: «Il a osé lui poser cette question!» Il ne faut pas sous-estimer le téléspectateur.

B.V. - Est-ce que l'objectivité journalistique existe vraiment?

F.P. - Je suis un gars d'opinions. Quand j'aborde un sujet, je ne veux pas teindre celles des autres. Je serais bien malvenu de faire semblant de ne pas en avoir. Lorsque j'aborde des questions délicates, j'ai déjà une opinion sur le sujet. J'ai ma tendance. Je trouve qu'il serait dommage d'être des créatures insipides, incolores, sans opinion et sans idée. Cependant, mon idée ou mon opinion ne doit pas m'empêcher d'entendre celle de l'autre avec qui je parle.

Sur les ondes, il m'arrive de ne pas dire ce que je pense. Néanmoins, par mes questions, il est possible de savoir ce que je pense vraiment. L'individu qui est devant son petit écran a la capacité de me saisir parce qu'il est brillant, compétent et intelligent. Il comprend et il a soif de comprendre. De cette manière, nous devenons des partenaires.

B.V. - Lors d'une interview, au risque d'avoir l'air fou devant le public, est-ce qu'il vous arrive de changer d'opinion?

F.P. - Avoir l'air fou pour qui? Pour mon ego? Voyons! J'ai le droit de me tromper et de l'exprimer. Puisque je me nourris de ce que les gens me donnent, ma pensée est toujours en évolution.

B.V. - Alors qu'elle est votre mission de journaliste?

F.P. - Je veux être un petit engrenage qui fait que chaque citoyen d'ici puisse se rendre compte de tout ce qu'il peut faire pour l'avancement de la société et, aussi, je veux lui montrer tout le poids qu'il a dans la démocratie. Lorsque j'anime un débat à la télévision, ma mission a pour seul but d'éveiller la réflexion.

J'ai le pouvoir de poser des questions, c'est un privilège qui m'est donné. Cependant, le vrai pouvoir, c'est le téléspectateur qui l'a, parce qu'il est le mieux placé pour analyser et juger les idées de mes invités.

Tiré de: Benoit Voyer. « Les Témoins de l’essentiel », éditions Logiques, une division de Québecor, 2005, pp. 83 à 87 (BANQ 204.4 V975t 2005). Article paru initialement dans la Revue Sainte Anne.

En ce 28 avril 2025

|

Le 24 mai 2014, j'étais a la tombe d'Alvina Lévesque (1872-1939), mon arrière grand-mère, dans le cimetière de Saint-Louis du Ha! Ha!, au Bas Saint-Laurent |

Claude Ryan

Claude Ryan

Claude Ryan nous a quittés au début de l’année 2004. Il n’est plus là, mais il est encore vivant. C’est bien le mot: vivant! Son œuvre et sa pensée passeront, mais sa contribution à l’avancement de notre société, le petit pas de plus qu’il lui a fait réaliser, le gardera toujours uni a notre présent collectif. Dans une interview qu’il m’accordait en 1999, il confiait: “La mort... J’y pense presque à tous les jours. Vous savez à mon âge, on sait que ça viendra. J’aimerais avoir la grâce de mourir comme j’ai vécu, sans tricherie. “ Et ce qu’il a souhaité est arrivé. Là où son ange est allé le conduire, il voit maintenant tout le bon grain qu’il a semé. En revoyant sa vie, il doit assurément dire: “C’est le doigt de Dieu!” (Ex 8,15).

Article paru en partie en janvier 1999.

Voici l’article complet tel que Claude Ryan l’a approuvé avant la publication.

"J’aimerais mourir comme j’ai vécu...”

“La mort... J’y pense presque à tous les jours. Vous savez à mon âge, on sait que ça viendra. J’aimerais avoir la grâce de mourir comme j’ai vécu, sans tricherie”, dit sur le ton de la confidence Claude Ryan.

L’ex-secrétaire général de l’Action catholique (1945-1962), l’ex-directeur du quotidien Le Devoir (1964-1978) et l’ex-politicien (1978-1994) continue, malgré les années qui avancent à grands pas, à vivre sa vie le plus intensément possible, sans angoisse. Aujourd’hui comme hier, il dit vivre son quotidien guidé par la “main de Dieu”.

Cette fameuse “main de Dieu” lui a valu la risée de bien des humoristes. Le chrétien soucieux de vivre de la Parole de Dieu sait qu’il s’agit de la volonté du Père éternel qui s’exprime par les événements, les invitations reçues, les paroles des personnes rencontrées (particulièrement celles des proches), l’expérience du quotidien, livrée à la lumière de la tradition biblique et de la vie de l’Église. L’Esprit de Dieu souffle où et quand il veut. Cette volonté peut se traduire par le mot “Providence”. Le monde biblique parle de la “main de Dieu”. Cet esprit est un fondement du catholicisme. “Je crois que Dieu nous parle continuellement”, insiste Claude Ryan.

“Ma façon de respecter l’autre est de lui dire qui je suis, et non pas de taire qui je suis sous prétexte de ne pas le déranger!” ajoute le septuagénaire.

Lorsqu’il est entré au service du quotidien Le Devoir, il n’a pas entretenu le mystère sur ses convictions religieuses. Il en fut de même lorsqu’il a fait le saut en politique provinciale. Une position de clarté et de franchise a toujours caractérisé le vaillant gaillard.

“A un moment donné, j’ai donné une interview au réseau anglais de Radio-Canada. C’était une émission sur des sujets spirituels, religieux. “Comment avez-vous été amené à prendre vos décisions importantes dans la vie?” m’a demandé l’animateur. J’ai dit: “Cela va peut-être vous surprendre, je n’ai jamais couru au-devant de rien, je ne me suis jamais angoissé à savoir: Est-ce que je vais trouver une femme avec qui je vais être heureux? Est-ce que je vais être capable de trouver une carrière qui va m’intéresser?” Et j’ai ajouté: “J’ai eu comme l’impression d’avoir été guidé par la main de Dieu. Il y a toujours eu une main invisible qui était à l’œuvre et qui préparait les choses pour moi sans que je sois obligé de préparer tout ça”, raconte-t-il sans regret.

Le lendemain, les journaux d’un océan à l’autre publiait: Ryan dit être guidé par la main de Dieu. L’opposition à l’Assemblée nationale a rapidement repris cela contre lui, de façon déplorable.

“Je ne me suis jamais plaint de ça! Ajoute Ryan. Je n’ai jamais rétracté non plus parce que je croyais profondément et je le crois encore aujourd’hui.” Cependant, il admet ne pas avoir utilisé le bon terme pour s’expliquer puisque le grand public n’était pas habitué à ce langage disparu une décennie plus tôt. Pour quelqu’un qui n’a aucune culture biblique, un tel propos fait automatiquement croire à un illuminé qui se prend pour un autre.

Avoir été ridiculisé pour cela ne le dérange pas trop. Il a eu à traverser des épreuves bien plus difficiles... “Ça me fait de la peine pour la religion”, renchérit-t-il en pensant au mal causé a la réputation de l’Église.

Être à l’écoute de la volonté de Dieu dans sa vie est vraiment un point fort de l’existence de Claude Ryan. A l’approche de la mort, il veut y rester attentif. “Si on m’apprenait demain matin que j’ai une maladie grave, je ne pense pas que j’en ferais une catastrophe. Je demanderais à Dieu la grâce d’accepter ma souffrance” confie-t-l.

Foi et raison

Foi et raison ou foi et intelligence ne sont pas en opposition: l’une s’intègre à l’autre et chacune a son propre champ d’action.

Cette complémentarité est très bien exprimée par le pape Jean-Paul II dans son encyclique Fides et Ratio, paru le 15 octobre 1998, a l’occasion de son 20e anniversaire a la tête de l’Église. Le pape est clair: “La foi n’intervient pas pour amoindrir l’autonomie de la raison. [...] La foi affine le regard intérieur et permet à l’esprit de découvrir, dans le déroulement des événements, la présence agissante de la Providence. [...] Dans leurs mondes respectifs, Dieu et l’homme sont placés dans une relation unique. En Dieu réside l’origine de toutes choses, en Lui se trouve la plénitude du mystère, et cela constitue sa gloire; à l’homme revient le devoir de rechercher la vérité par sa raison, et en cela consiste sa noblesse.”

Foi et raison caractérisent Claude Ryan. Quand il parle du cardinal John Henry Newman, à qui il voue une grande admiration, il est possible de saisir des particularités de son âme et de son esprit.

“Le message fondamental de Newman est le suivant: premièrement, on a une vie extérieure (vêtu de telle manière, porte tel nom, telle profession, telle adresse) et en même temps on vit dans un univers spirituel invisible qui est l’univers de Dieu qui nous enveloppe, qui est présent dans notre intériorité. Dans cet univers intérieur, la présence de Dieu est fondamentale. Dieu est un maitre vivant qui a créé l’univers, qui a son plan, qui a son intention. Alors, la tâche de l’homme est d’essayer de comprendre la volonté de Dieu, de la découvrir dans sa vie au fil des jours, surtout d’essayer de l’accomplir le mieux possible dans un esprit de charité de charité, de droiture et de détachement”, explique-t-il.

Il ajoute: “Un deuxième point, c’est que l’expérience religieuse doit s’appuyer sur un solide développement intellectuel. Si vous laissez l’expérience religieuse purement consister en des rites, des habitudes ou des choses reçues, sans faire un effort d’approfondissement personnel, vous risquez de devenir une sorte de répétiteur, de vous enfermer dans la routine et de voir votre vie religieuse s’étioler graduellement. Il faut continuellement chercher à approfondir sa foi. »

Pour lui, le message chrétien a une forte teneur intellectuelle. Il a été la source d’œuvre magistrales de l’esprit. Mais il est d’abord un appel a la conversion du cœur et a un renouveau permanent de nos manières d’être, de penser et d’agir.

Enfance

Claude Ryan est né dans la paroisse Saint-Jean-de-la-Croix, à Montréal, près du marché Jean-Talon, un quartier fortement italien. Il est le deuxième d’une famille de trois enfants. Sa famille a beaucoup voyagé. Alors que Claude est encore enfant, le clan Ryan s’installe au Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant quelques années.

Blandine Ryan, sa mère, est une Canadienne française, et son père est un Irlandais. C’est en 1926 que la famille quitte la métropole du Québec pour s’établir à Port-Alfred ou son père exerce le métier de commis de bureau a l’International Paper. Peu de temps après, ils déménagent de nouveau, cette fois à Dolbeau.

Après la naissance de Yves, vers 1928, le paternel quitte le nid familial. Blandine Ryan se retrouve seule pour affronter les difficultés financières quotidiennes.

En 1931, elle revient à Montréal avec ses trois bambins. Ils trouvent domicile boulevard Monk, dans la paroisse Saint-Jean-de-Matha dirigée par les Trinitaires, communauté arrivée au Canada en août 1924 de qui Claude Ryan garde d’excellents souvenirs. Des lors, elle transmet à ses enfants tous les principes religieux, en plus de leur inculquer le sens du devoir, du respect d’autrui et des responsabilités. Elle est une femme dévouée et cultivée qui s’est sacrifiée pour sa marmaille.

Ce n’est pas l’extrême pauvreté, mais la famille a de la difficulté à boucler les fins de mois. Heureusement, la force de caractère de Blandine Ryan et son attachement aux valeurs morales donneront à ses enfants une base solide pour traverser les épreuves de la vie.

« J’ai toujours joué un rôle d’intermédiaire, pendant ces années-là, entre mes deux frères. Par conséquent, j’avais un tempérament assez vif, mais plutôt conciliant. La vie m’a formé comme ça. J’ai toujours cherché une juste mesure, une solution qui tienne compte du point de vue de l’un, du point de vue de l’autre, du pour et du contre », dit-il.

A l’école, Claude apprend très aisément. Il assimile tout a une vitesse étonnante. Plus rapide que les autres, il saute des années scolaires. En 1935, il se retrouve dans la même classe que Gérard, son frère ainé. En 1937, ils entrent ensemble à l’Externat classique de Sainte-Croix. Les deux adolescents suivent les mêmes cours. Claude Ryan travaille sans relâche. C’est un élève brillant et très prometteur. Il étudie seul et ne se même pas beaucoup aux autres étudiants.

Ses proches sont convaincus (sauf lui) qu’il se destine à une vocation religieuse. Deux semaines à Saint-Benoit-du-Lac lui suffiront pour fixer sa vocation : il est trop individualiste et accepte difficilement l’autorité. Il se demande bien comment il pourrait logiquement prononcer le vœu d’obéissance.

Il s’inscrit donc à l’École de service social et de relation industrielles de l’Université de Montréal. A 20 ans (en 1945), après deux ans d’études supérieures, il devient secrétaire général de l’Action catholique, un mouvement institué par les évêques canadiens.

« Dans l’Action catholique, nous avions créé un organisme pour regrouper tous les mouvements spécialisés qu’il y avait à l’époque : Jeunesse agricole, Jeunesse étudiante, Jeunesse ouvrière, Jeunesse indépendante, etc. On avait créé un organisme pour regrouper et rapprocher ces mouvements-là. On m’a demandé d’être le secrétaire. J’y suis allé à titre de stagiaire. A la fin de l’année, on m’a demandé si je voulais rester encore. J’ai accepté. J’ai renouvelé mon engagement année après année pendant 17 ans. En même temps, je me suis engagé dans le mouvement a titre personnel, particulièrement dans la Jeunesse indépendante catholique comme militant et comme président a différents niveau », se souvient-il.

Un catholique en action

Claude Ryan trouve à l’Action catholique une liberté d’action ou il exprime sa pensée en toute franchise, ou il est écouté et peut transmettre un message spirituel. Cela lui plaît.

En août 1948, il participe, à Rome, au Congrès international de l’Action catholique. Il en profite pour se faire de nouveaux contacts. En 1950, il y retourne pour le Congrès de l’apostolat laïque. Il décide d’y séjourner un peu plus d’une année pour étudier et approfondir l’histoire des Pères de l’Église, à la célèbre Université Grégorienne.

Durant ce temps, il travaille sans relâche en se cloitrant dans une discipline d’études quasi monastique : durant ces mois, il sortira deux ou trois fois pour visiter l’Italie et se divertir. Tout son temps est consacré à l’apprentissage.

A son retour au Québec, il s’implique plus que jamais. Un soir de janvier 1958, dans un petit restaurant, il demande spontanément à Madeleine Guay, une jeune militante de l’Action catholique, si elle est intéressée à le fréquenter. En juillet 1958, ils se marient. Ils auront cinq enfants. Le jeune père décide de se réorienter et ambitionne de quitter l’Action catholique, après 17 ans a sa barre. A la demande de Gérard Filion, le directeur général du journal Le Devoir, il entre dans le milieu journalistique à titre d’éditorialiste.

« En 1961, il n’y avait pas très longtemps que j’étais à la Commission Parent et que ce poste prenait de plus en plus de mon temps et me détachait du Devoir, j’ai rencontré Claude Ryan. Je lui ai proposé de venir au Devoir en lui expliquant qu’il ne pouvait passer sa vie dans le secrétariat de l’Action catholique. Ce sont des genres d’emplois qu’on occupe pendant un certain nombre d’années, mais ensuite, il faut en sortir », racontait monsieur Filion, il y a plusieurs années.

Il ajoutait : « Puis en 1962, je l’ai revu de nouveau en lui laissant entendre que moi, je ne finirais pas mes jours au Devoir et que j’aimerais bien le mettre a l’essaie pour savoir s’il était capable de prendre ma succession, sans toutefois lui faire aucune promesse. Le 5 juin 1962, Claude Ryan signait son premier éditorial.

« Dans les mouvements d’Action catholique, j’ai appris que le résultat du travail ne se voit pas tout le temps. J’ai constaté que ceux qui jugeaient des résultats en fonction des choses visibles, se nourrissaient d’illusions vaines. Tandis que si vous travaillez en profondeur avec foi, le résultat extérieur n’est pas important », explique Claude Ryan.

Homme des profondeurs

« Je ne suis pas l’homme pour engager une révolution qui va casser les choses, qui va renverser les murailles. Je crois plutôt à la puissance du ruisseau qui, chaque jour, perce le rocher petit a petit. C’est long, je sais. Cela permet de travailler longtemps sans s’impatienter, sans devenir amer, sans condamner qui que ce soit. De plus, toute ma vie j’ai accompli mes devoirs sans effort. Je n’étais pas obligé de me « crinquer » le matin en me disant : aujourd’hui, il faut que tu fasses ton devoir. J’ai été heureux comme ça. Enfin, j’ai toujours aimé les valeurs qu’incarne à mes yeux le christianisme. J’ai essayé d’y demeurer fidèle à travers les engagements que j’ai connus. Je n’ai pas de mérite à avoir agi de la sorte », relate-t-il bien humblement.

A l’aube de son passage de vie a trépas et de la mort a la vie au royaume des bienheureux du ciel, Claude Ryan vit une retraite heureuse, rue McNyder, à Outremont, en demeurant au service des autres. Alors que sa sagesse est consultée par les plus hauts dirigeants de notre société, il songe au testament spirituel qu’il laissera.

Au-delà de ses options politiques, Claude Ryan est un homme des profondeurs. Il n’a pas engagé de révolution, mais sa seule présence dit que la seule révolution qui compte est celle de l’âme. La conversion personnelle a des valeurs qui traversent le temps n’est-elle pas la plus grande révolution à opérer?

Tiré de: Benoit Voyer. « Les Témoins de l’essentiel », éditions Logiques, une division de Québecor, 2005, pp. 19 à 26 (BANQ 204.4 V975t 2005). Article paru initialement dans la Revue Sainte Anne.

ARTICLE DU JOUR: La vénérable Élisabeth Bergeron

Par Benoit Voyer

27 avril 2025

A La Présentation, près de Saint-Hyacinthe, le 25 mai 1851, naît Élisabeth, la fille de Théophile Bergeron et Basilisse Petit.

A cause de la piètre situation économique, sa famille émigre aux États-Unis. Elle a 14 ans. Elle y travaille dans une filature de coton.

En terre américaine, elle se rend compte que ses amis et compatriotes du Québec ignorent à peu près tout de la religion. Elle finit par les inviter chez elle pour leur donner des leçons de catéchisme.

En 1870, alors qu’elle est de retour en terre canadienne et qu’elle a été refusée par trois communautés religieuses, elle parle de son désir de vie religieuse à l’évêque de Saint-Hyacinthe, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. Il lui demande de fonder une communauté enseignante pour les enfants des campagnes. Elle lui répond: «Si vous pensez que je peux répondre à votre projet malgré mon ignorance et mes inaptitudes, je suis à votre disposition».

Le 12 septembre 1877, entourée de trois autres femmes, Elisabeth fonde officiellement les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Elle prend le nom de Mère Saint-Joseph.

Deux ans plus tard, Mgr Moreau nomme une nouvelle supérieure pour la jeune communauté. La fondatrice accepte avec humilité la décision de l’évêque. Elle devient assistante générale. Elle gardera son poste jusqu’en 1925.

Élisabeth Bergeron décède le 29 avril 1936.

Elle a été déclarée vénérable le 12 janvier 1996.

De nos jours, la vénérable Élisabeth Bergeron repose au mausolée du Columbarium du cimetière de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, 1075, rue Girouard Est.

|

| Tombe de la vénérable Elisabeth Bergeron |

Je trouve ça toujours un peu rigolo, mais bon (!) c’est la réalité : Élisabeth Bergeron, la vénérable fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe est une lointaine petite-cousine. Elle est officiellement ma «petite-cousine éloignée au 5e degré du mari de ma cousine germaine éloignée au 1er degré ». Si c’est ainsi c’est à cause de Daniel Laprès le compagnon de vie de la fille de ma cousine Ginette Voyer, la fille de mon oncle Gérard Voyer de Shawinigan, si je suis devenu parent avec Élisabeth. Regardons cela en détails :

La vénérable Élisabeth Bergeron (1851-1936) est la fille de Théophile Bergeron et Basilisse Petit. Le père de Basilisse est Joseph Petit.

Joachim Petit (1765-1809) est le père de Joseph (décédé en 1850). Le père de Joachim est Jean Baptiste Laprès (1736-1800). Joachim aura un frère: Jean Baptiste Jean Noël Laprès (1770-1822). Ce dernier donnera naissance à Jean Olivier Laprès (1806-1894).

Sans grande originalité : Jean-Olivier donnera naissance à Jean-Baptiste (né en 1831) et le fils de Jean Baptiste sera aussi Jean Baptiste Laprès (1857-1943).

Le Jean-Baptiste de 1857 donne naissance à Joseph Laprès (1883-1969). Bien oui! Un autre Joseph!

Joseph donnera naissance à Jules (1922-1988) et Jules à Jacques (1942-2007) et Jules à Daniel Laprès, le mari de ma petite-cousine Louise Voyer.

Et la suite est facile : Louise est la fille de ma cousine Ginette Voyer. Ginette est la fille de mon oncle Gérard Voyer (1913-2014) qui a été conseiller municipal à la ville de Shawinigan pendant 25 ans. Gérard est le frère de mon père Roméo (1930-2021)et tous deux sont les enfants d’Alice Chenard (1889-1981) et Edgar Voyer (1889-1967).

Les confidences du médecin de Robert Bourassa

Joseph Ayoub

Le Dr Joseph Ayoub est cancérologue a l’Hôpital Notre-Dame, CHUM, à Montréal. Il est directeur de l’enseignement au Centre hospitalier universitaire de Montréal et directeur du programme d’oncologie et professeur-chercheur a la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Il vient de publier, en 2004, Guérir parfois, soulager souvent, réconforter toujours (Éditions Pauline et Anne Sigier).

Article paru en février 1999

Les confidences du médecin de Robert Bourassa

« Un jour j’ai dit à Robert Bourassa : « Le Québec vous aime, monsieur Bourassa! » Des larmes d’émotions contenue ont alors coulé sur son visage, silencieusement », dit d’une voix touchante Joseph Ayoub, l’oncologue qui a accompagné l’ex-premier ministre du Québec sur le chemin vers l’autre vie. Ce qui l’a surpris, c’est la simplicité et la foi en Dieu qui habitaient ce personnage important de l’histoire du Québec, décédé le 2 octobre 1996 a 5h45, a l’Hôpital Notre-Dame de Montréal, emporté par un cancer.

Accompagner cette personnalité québécoise a été un événement circonstanciel, voire providentiel. Lors de l’arrivée de Robert Bourassa a l’hôpital, Joseph Ayoub était de garde. « J’ai appris à voir l’homme a travers le politicien. J’ai appris à découvrir un être d’une grande simplicité et d’une grande humilité », ajoute-t-il.

L’hommage qu’il a fait le jour du décès et qui a été repris par tous les médias de la métropole québécoise a profondément touché les sensibilités de ses compatriotes d’adoption. Le monde catholique a découvert en lui une âme riche de la présence de Dieu. Son témoignage n’a pourtant pas été quelque chose de très planifié.

« Durant ses dernières minutes, je suis venu d’urgence a son chevet pour encourager la famille. Sur la route pour me rendre à l’hôpital, je me suis dit: c’est le 2 octobre, fête des anges gardiens. C’est en ces termes que j’ai parlé à la famille Bourassa lorsqu’il a exhalé son dernier souffle. « Son ange gardien a accompagné son âme au Seigneur » », raconte le réputé spécialiste du cancer.

Il poursuit : « En sortant de la messe, vers 7h30 (a l’Hôpital Notre-Dame ou je participe souvent à l’eucharistie), je me suis dit : ça ne se peut pas qu’un homme qui a tellement contribué a l’évolution du Québec parte sans que quelqu’un livre un dernier hommage. Je savais que la famille ne voulait faire aucun commentaire officiel aux médias. Alors, je me suis rendu a mon bureau (le K5219 du Pavillon Mailloux de l’Hôpital Notre-Dame, a Montréal) pour griffonner un petit texte et j’ai téléphoné a madame Bourassa pour lui demander la permission de livrer ma déclaration aux médias. »

Andrée Bourassa accepte la proposition. Joseph Ayoub se rend alors au bureau de Jacques Wilkins, directeur des communications de l’institution pour lui remettre son bout de papier. M. Wilkins le met au propre et l’envoie a toutes les salles de presse par le biais de l’agence Telbec.

Puis le docteur Ayoub se rend à une réunion au Collège des médecins du Québec sans trop se soucier de la suite de son geste spontané. Mais très vite M. Wilkins lui lance un appel urgent au téléphone : « Monsieur Ayoub, on a des téléphones de partout. Les médias veulent vous voir et vous entendre lire ce témoignage que vous avez rédigé. » A midi, il était la vedette d’un point de presse en direct sur les ondes de plusieurs stations de radio et de télévision.

« Êtes-vous conscient d’avoir touché le cœur des Québécois? Avouez que c’était bien plus qu’un hommage à Robert Bourassa! Vos propos de foi ont pénétré la sensibilité collective. Par la suite, la population ne parlait que de cela! Elle disait de vous : « Quel grand humaniste! Quel grand homme! » » lui est-il lancé pour tenter de le faire sortir quelques secondes de sa grande humilité

Il répond, après un bref silence, comme pour se justifier : « Ce témoignage est sorti de mon cœur après avoir côtoyé ce monsieur pendant cinq semaines… » Après un silence lourd a la recherche d’une réponse au fond de lui, il ose des commentaires puisés a la source de sa spiritualité : « C’est la que je te dis : c’est la voie du Seigneur. Il a des voies qui nous dépassent, toi et moi. Il y a longtemps que j’ai constaté – et cela bien avant cet événement – que les Québécois ont une foi profonde, mais qu’elle est endormie. Ils ont peur de l’exprimer. »

Pour lui, la foi au Québec est omniprésente et il n’y a qu’a enlever une couche de terre, une couche de poussière pour qu’elle resurgisse. La racine de la foi est bien vivante. Pour qu’elle revive, il faut qu’il y ait de véritables témoins. Seuls des gens qui vivent pleinement de la Parole de Dieu permettront à la foi de fleurir à nouveau.

Un médecin pas comme les autres

Joseph Ayoub est oncologue au Pavillon Notre-Dame du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), directeur d’oncologie médicale et professeur de médecine de l’Université de Montréal, et responsable de l’unité du cancer du poumon pour le Fonds de recherche en santé du Québec (Réseau cancer). Il s’occupe aussi des protocoles de recherche clinique pour le cancer du poumon.

Il est rare de rencontrer une telle qualité humaine chez un spécialiste de la santé. Bien plus qu’un médecin du corps, il est celui de l’âme. N’est-ce pas cela apporter le salut? Dans sa racine hébraïque, ce mot veut dire « la guérison ». C’est ce que Jésus a fait, et Joseph Ayoub tente de l’imiter à sa façon.

Le regard de Joseph Ayoub ressemble au regard de compassion que le Christ, docteur des âmes, portait sur les malades. Son visage est rempli de lumière. Ses yeux sont chargés de tendresse et ses paroles pleines de bonté. Il n’a pas besoin de parler. De sa personne transparaissent les traces du Ressuscité. Il côtoie tellement la mort de près, qu’il est constamment en contact avec les âmes du ciel. On peut facilement imaginer que Dieu, tellement fier de la préparation que le médecin fait à ses patients pour aller a sa rencontre, doit lui préparer une des plus belles places au royaume des bienheureux du ciel. Vraiment, il est rare de rencontrer une si belle âme.

Médecin catholique

Joseph Ayoub est né en Égypte, en janvier 1937, fils d’un père libanais et d’une mère égyptienne. Il a son doctorat en médecine en 1961. Après deux ans de travail en résidence, il commence sa carrière de médecin à Alexandrie. Et cette même année 1963, il rencontre sa future femme et ils se marient.

En octobre 1966, il quitte son pays pour s’établir au Canada avec son épouse (ses yeux s’illuminent lorsqu’il parle d’elle) et leur bébé d’un an, Jean-Pierre. Ils deviennent officiellement citoyens canadiens, cinq ans plus tard.

« Avant de venir ici, j’ai lu de nombreux livres sur l’histoire du Québec. Ce qui m’a attiré, ce sont les origines mystiques de la Nouvelle-France. J’en rêvais. Je me disais que ce serait la que je pourrais vivre ma foi d’une façon pleine et idéale. C’était juste avant la révolution culturelle qu’a vécue le Québec », commente le sympathique spécialiste.

Si le fait d’être un médecin catholique passe bien auprès des malades, cela est moins bien reçu de la part des intellectuels. Il croit cependant que la foi vécue pleinement, simplement et normalement, finit par amener les réfractaires à admettre qu’il y a quelque chose de sérieux dans la manifestation religieuse.

« Il y a une certaine réflexion qui s’établit parmi mes collègues et les autres médecins. Ils arrivent à voir que l’on peut faire une alliance entre la foi et la science. C’est une évolution de la pensée. Dans les années 1970, il fallait choisir entre l’une ou l’autre. Tu ne pouvais pas avoir les deux. Comme le disait si bien le cardinal Poupart : « Pour la science, connaître c’est expliquer. Pour la foi, connaître c’est aimer. Expliquer et aimer peuvent aller ensemble », conclut-il.

Le mélange science et foi est ce qu’il a utilisé pour soigner Robert Bourassa et tant d’autres malades. Pour Joseph Ayoub, la médecine n’est pas une profession, mais une vocation particulière, une mission apostolique.

Tiré de: Benoit Voyer « Les Témoins de l’essentiel », éditions Logiques, une division de Québecor, 2005, pp. 27 à 31. (BANQ 204.4 V975t 2005). Article paru initialement dans la Revue Sainte Anne.

Christian Beaulieu

Christian Beaulieu

Prêtre depuis 1968, conférencier recherché et auteur à succès, l’abbé Christian Beaulieu exerce son ministère presbytéral auprès de jeunes et des personnes en difficulté. Il est le fondateur de la maison Le Pharion, un centre de thérapie pour alcoolisme et toxicomanie, située dans l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Pendant une décennie, il a été à la tête du mouvement Ka Rencontre. Il s’est surtout illustré grâce à son libre Ma blessure est tendresse (Éditions Le Renouveau). Il est originaire de l’île d’Orléans, en banlieue de Québec.

Article paru en juillet 1999

Un visage d’enfant aux yeux de Dieu

« Il n’y a jamais rien d’acquis pour moi à cause de ma timidité. Je suis toujours obligé de me battre pour retrouver confiance. Le p’tit gars qui habite en moi revient vite prendre place avec ses peurs et ses angoisses”, raconte Christian Beaulieu.

Étonnante confidence de ce prêtre catholique qui parcourt le Canada francophone pour propager à sa façon le message de l’Évangile. Il parle avec verve et audace. Pourtant, ce n’est pas ses paroles qui touchent le cœur des gens, ce sont ses yeux bleus ou transparaissent une grande bonté, une grande compassion, une grande tendresse. Il est fréquent d’entendre à son sujet: “Lorsqu’il m’a regardé, j’ai croisé le regard de Jésus”.

“Il y a une force dans ma fragilité. Il y a une puissance dans mon impuissance. Étant donné que je vis avec des gens très souffrants, je suis toujours confronté à affronter mon impuissance. Il faut que je sache me réfugier dans le cœur de Dieu ou je vais retrouver la paix, la sérénité, la confiance et ou je vais m’abandonner. L’abandon n’est vraiment pas naturel pour moi. Je vais facilement parler de lâcher-prise dans les conférences, mais si j’en parle autant que ça c’est parce que c’est chaque jour que je dois aller rechercher personnellement ce lâcher-prise et faire un combat intérieur pour arriver à l’abandon”, ajoute-t-il.

La souffrance des autres nous ramène toujours à notre propre vulnérabilité. Christian Beaulieu ne cesse de l’expérimenter. C’est une grâce que les marginaux lui font, car leur fragilité l’aide à apprivoiser la sienne. Pour tant de gens, “le cheminement spirituel est comme un escalier que l’on monte”, mais pour l’abbé Beaulieu, le cheminement spirituel et humain est un escalier que l’on descend, car pour toucher sensiblement la grandeur du cœur de Dieu, il faut être en contact avec sa petitesse et sa faiblesse. Il faut donc descendre profondément en soi.

Les apparences sont parfois trompeuses: devant un public, Christian Beaulieu semble fort, solide, sûr de lui et d’un positivisme hors du commun. Pourtant, il lui arrive d’être déçu et de traverser des moments de désarroi. “C'est souvent ce qui me plonge dans la prière à corps perdu. Même si je suis un homme d’action, énergique et dynamique, je suis un homme de prière. Je me donne quelques heures par jour, et j’y tiens! C’est là que ma peine passe, c’est là que mes forces se refont, c’est là que je puise l’énergie pour retrouver la joie de vire”, raconte-t-il.

Son expérience spirituelle est contagieuse et touche le cœur de centaines de personnes depuis qu’il est prêtre. Grace a son intervention, bien des gens ont retrouvé le gout de vivre. Être prêtre n’est-il pas être “médecin de l’âme”?

Saisi par le Christ

Christian Beaulieu est né le 22 mai 1941, à Saint-Hubert, près de Rivière-du-Loup, comme es parents et ses grands-parents. Il est le cinquième enfant d’une famille qui en compte treize. Durant sa septième année, sa famille s’installe à l'île d’Orléans, à quelques minutes de Québec. C’est là qu’il, passe toute sa jeunesse.

“J’ai été enraciné dans les choses de la nature, de l’accueil, de la fête, de la célébration qui étaient communiquées naturellement au sein de ma famille. C’était un milieu avec une foi proche de la vie et ou l’esprit de famille était très fort”, confie le jovial homme.

A l’école, il n’a rien d’un élève brillant, et connait bien des difficultés. D’ailleurs, tout au long de sa jeunesse, le petit Beaulieu n’aime pas beaucoup le milieu scolaire.

Lorsqu’il prend conscience – à travers sa foi – que Dieu a besoin de lui, tout change: “J’ai découvert que la foi ce n’est pas simplement croire en Dieu, mais c’est aussi croire qu’il croit en nous! Cela m’a vraiment touché! Ma rencontre avec Jésus-Christ a eu un très grand impact dans ma vie. J’ai comme été obligé de sortir de ma timidité, de ce complexe d’infériorité que j’avais.”

Devenir prêtre

C’est vers l’âge de 20 ans qu’il décide de devenir prêtre. Il n’y avait jamais songé sérieusement avant ce temps, parce que l’image du clerc qu’il avait était celle du professeur et du curé en paroisse. Cela ne l’appelait guère.

Il envisage de devenir criminologue. Pour payer ses études, il enseigne dans la région de Sherbrooke: “Et c’est là que j’ai commencé à travailler avec les jeunes dans les parcs et les prisons. Et ce sont eux qui m'ont interpellé: Pourquoi es-tu heureux? Pourquoi ne pas donner ta vie aux jeunes? Ils m’ont éveillé l’esprit”.

Cependant, c’est surtout grâce à l’intervention du père Henri Roy, fondateur de la Jeunesse ouvrière catholique canadienne (J.O.C) et de l’Institut séculier Pie X, qu’il décide de faire le grand saut. En lui, il voit qu’il est possible de devenir un prêtre au service de la jeunesse et que le prêtre peut prendre des initiatives pour ouvrir de nouveaux champs d’action. Le célèbre père Roy lui communique l’amour de la centième brebis, celle qui est égarée. Être le pasteur de l’enfant prodigue, voilà enfin une mission qui répond à ses aspirations.

“Une rencontre avec cet homme nous marquait pour la vie. C’était un homme de Dieu! Il était capable de voir le travail qu’il réalisait à l’intérieur de nous. Il disait souvent: “Tu as rencontré Jésus! Alors, parle de Jésus et rayonne Jésus!”, se souvient-il.

Toute sa vie, il se souviendra de cette prière d’Henri Roy: “Seigneur, que ceux qui me voient te voient et te rencontrent pour toujours”. Il redit souvent ces mêmes paroles dans le secret de son cœur. C’est bien plus qu’une prière toute faite! C’est son plan de vie.

Christian Beaulieu a été ordonné prêtre le 9 juin 1968, à Québec, dans l’Institut séculier Pie X.

Travail apostolique

Pendant près de 20 ans, il sera des dirigeants du mouvement La Rencontre. C’est dans ce regroupement apostolique qu’il découvre ses talents de conférencier. Il a écrit de nombreux livres dont Ma blessure est tendresse, Jeunes, amour et sexualité, Cœur blessé, espère! Et Si on mettait le feu. Il y a une dizaine d’années, il a fondé le Pharion pour venir en aide aux jeunes alcooliques et toxicomanes de 18 à 30 ans. Il anime des retraites spirituelles, donne des conférences ou on le demande et assume la direction de l’Institut séculier Pie X.

Il ne chôme pas!

“Ce qui fait que les gens souffrent tant, c’est souvent parce que leur souffrance n’a pas de sens. Alors, je veux donner un sens à leur vie et à leur souffrance. Je veux passer comme u aigle dans la vie des gens pour leur donner le gout de se faire des ailes, pour leur donner de croire au large, à l’infini, à œuvrer...”, explique cet homme enfant aux yeux de Dieu.

Une personnalité en demande

“Tu es une personnalité! Est-ce que tu trouves cela difficile d’être une “vedette du monde catholique?”” lui demande le représentant de la Revue Sainte Anne. La réponse ne vient pas facilement. Il doit creuser en lui pour trouver la réponse. Après quelques secondes, il répond: “A une époque, cela me mettait une pression terrible! Je voulais toujours être à la hauteur de la situation. Et là, je jouais un personnage. Depuis plusieurs années, j’ai accepté que les gens puissent demander, puissent avoir des attentes, mais je ne réponds pas toujours aux attentes. Je suis devant eux comme un enfant, alors j’enlève toutes formes de pression sur moi.”

Pendant cette période où il jouait un personnage, il a souvent négligé ses moments de cœur à cœur avec Dieu. Maintenant, il ne manque plus ces précieux instants d’intimité. “Ma source doit d’abord être prise dans ma relation avec Dieu... et avec moi-même”, conclut Christian Beaulieu. Dieu est le seul refuge où se calment ses peurs et ses angoisses. C’est grâce à lui qu’il peut vraiment rayonner Jésus.

Tiré de: Benoit Voyer. « Les Témoins de l’essentiel », éditions Logiques, une division de Québecor, 2005, pp. 33 à 37. (BANQ 204.4 V975t 2005). Article paru initialement dans la Revue Sainte Anne.

En ce 25 avril 2025

S'abonner à :

Commentaires (Atom)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20-%20Carte%20mortuaire%20(recto).jpg)

%20-%20Carte%20mortuaire%20(Verso).jpg)

.jpg)

%20-%20L%C3%89VESQUE,%20Alvina%20(1872-1939);%20sa%20fille%20Rose%20mari%C3%A9e%20%C3%A0%20Donat%20Francoeur%20et%20leurs%20enfants.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%20(1).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)